突入電流(Inrush Current)とは、電源投入直後に一時的に流れる非常に大きな電流で、

主に大容量のコンデンサやトランス・モータを含む負荷において、電源投入時やスイッチング時に発生します。

この突入電流が大きいと、以下の問題を引き起こします。

- サージ電流でリレーやスイッチの接点が焼損

- ブレーカーが誤動作して遮断

- ヒューズの誤溶断

- EMIノイズの発生

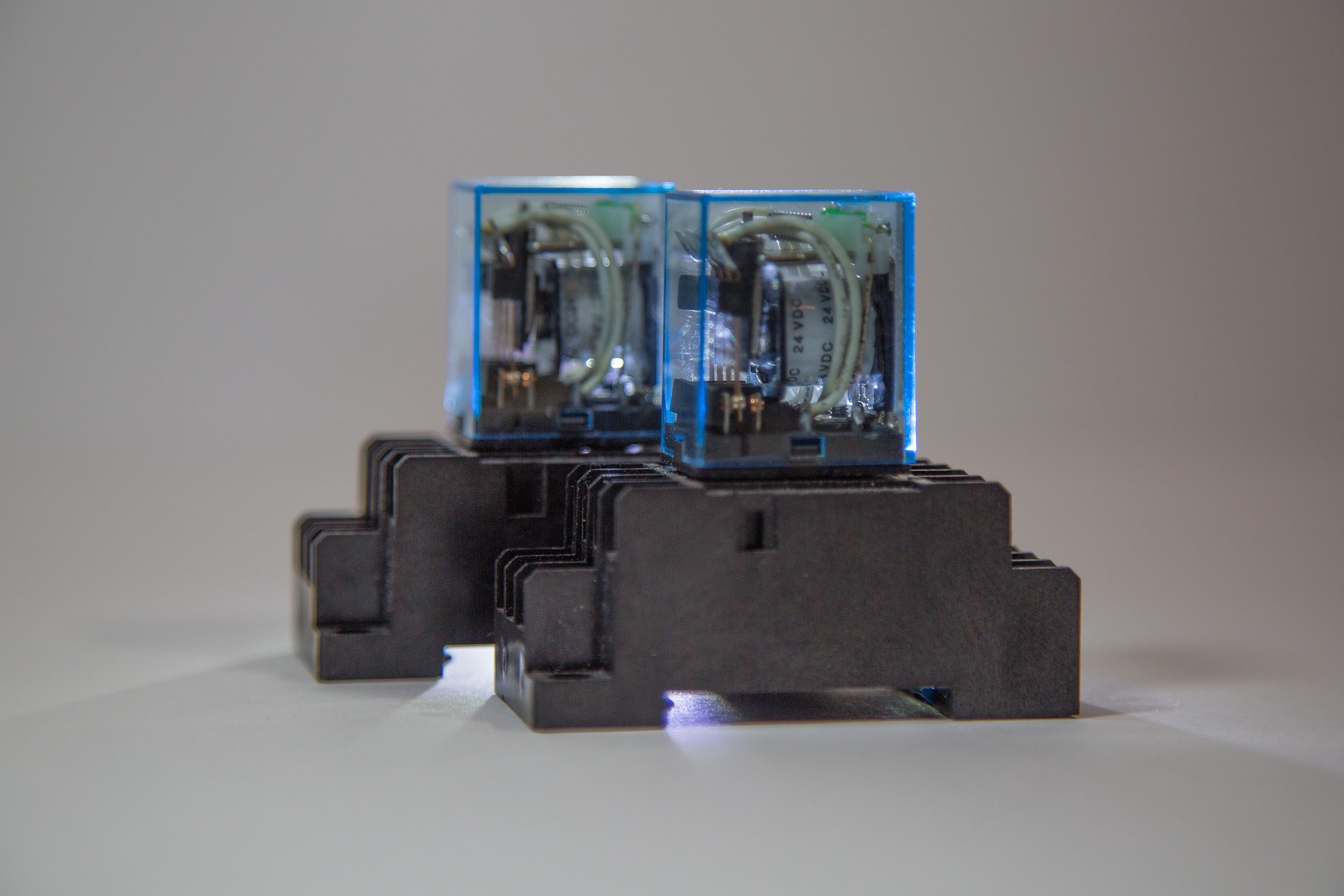

今回のリレー+抵抗を使用した突入電流防止回路では通電初期に抵抗で突入電流を制限し、

数百ms後にリレーで抵抗をバイパス(短絡)して通常動作に切り替えることで突入電流を抑える回路になります。

STEP1. 突入電流量の推定

負荷の種類によって突入電流量は変わってくるため、まずは負荷の種類を確認しましょう。主に以下になります。

| # | 負荷タイプ | 代表例 | 突入電流の原因 | 推定/計算方法 |

|---|---|---|---|---|

| 1 | 電解コンデンサ | スイッチング電源の入力部、アンプ | 初期無充電 → 短絡状態 | 下記①参照 |

| 2 | トランス(鉄心) | トロイダル、EIコア、オーディオ用 | 磁束飽和、位相による励磁過大 | 下記➁参照 |

| 3 | インダクティブモータ | ACモーター、DCブラシモーター | 停止状態ではロータが回転しておらず電流過大 | 下記③参照 |

| 4 | 大容量フィルムコンデンサ | 電力回路の力率改善用、PFC回路 | 充電初期の突入 | 下記①参照 |

| 5 | インバータ(ACドライブ) | モーター駆動回路 | 内部コンデンサや突入リレー動作による | 下記④参照 |

| 6 | スイッチング電源(AC-DC) | ACアダプタ、LED電源 | 内部コンデンサ・整流回路 | 下記⑤参照 |

| 7 | 冷陰極管(CCFL) | 液晶バックライト | 点灯初期の高電圧過大 | 実測または仕様書参照 |

| 8 | 半導体ヒーター | SiCヒーター、グラファイトヒーター | 初期通電時の抵抗が低くなる | 実測が最適 |

| 9 | 大容量リチウム電池充電 | BMS経由での直接充電 | 充電初期に大電流が流れる(短絡相当) | 充電回路のR・制限素子で推定 |

該当する負荷タイプが分かったらそれぞれのタイプごとの計算方法で突入電流を推定しましょう。

①電解コンデンサ/大容量フィルムコンデンサ負荷の場合の突入電流量計算

通電直後のコンデンサ≒短絡 のような状態となるため、下記の計算で求めることが出来る。

\(\ I_{inrush}=\frac{Vin}{\ R_{line}+ESR+\ R_{other}}\)

※Vin:入力印加電圧

※ESR:コンデンサの等価直列抵抗

※\(\ R_{line}\):電源からコンデンサまでの直列インピーダンス。主に以下の要素が含まれる。

| 要素 | 代表値(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 電源内部インピーダンス | 数十mΩ〜数百mΩ | 安定化電源やトランスの出力抵抗 |

| ACライン配線抵抗(コードなど) | 数mΩ〜数十mΩ | 電線長、太さによる(AWG依存) |

| プリント基板のパターン抵抗 | 数mΩ | 幅・長さ・銅厚による |

| ACインレット・ヒューズ抵抗 | 数mΩ〜100mΩ | 小型ヒューズは抵抗高め |

※\(\ R_{other}\):コンデンサ直前のその他の抵抗要素。主に以下が含まれる。

| 要素 | 代表値(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 整流ダイオードのオン抵抗 | 数十mΩ〜100mΩ | VFと導通電流から推定可 |

| コンデンサ自体のESR | 数mΩ〜数Ω(容量に依存) | 高耐圧・大容量ほど小さくなる |

| 突入電流制限抵抗(未実装時) | 0Ω | 実装すればここで制限可 |

| スイッチ素子(MOSFETなど) | 数mΩ | Rds(on)に依存 |

➁トランス負荷の場合の突入電流量計算

トランス(トロイダルなど)は電源投入タイミングにより、磁束が飽和し、突入電流が発生します。

具体的な数値は計算が難しいですが、経験則から定格電流の10~20倍になる可能性があると予測はできます。

まず定格電流を求めましょう。定格電流とは定格出力時トランス1次側に流れる最大電流のことです。

以下の式で求めることが出来ます。

\(\ I_{rated}=\frac{\ P_{rated}}{Vin}\)

※\(\ P_{rated}:トランスの定格容量\)

※:トランス1次側に印加する入力電圧

上記で求めた定格電流を用いて突入電流量を推定しましょう。

\(\ I_{inrush}=\ I_{rated}・n \)(n=10~20)

※\(\ I_{rated}:定格電流(トランス2次側に最大負荷を接続したときの1次側に流れる許容電流)\)

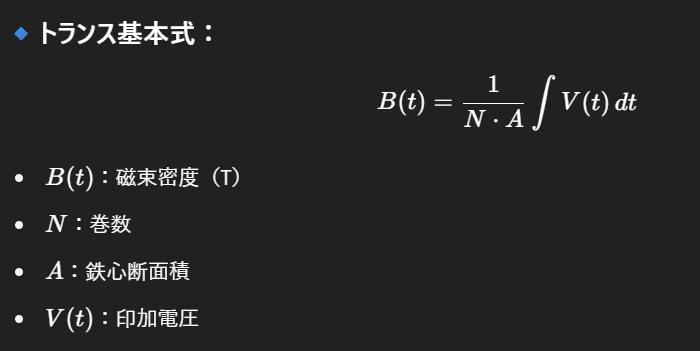

トランスの電源投入時、磁束 B(t)B(t)B(t) は電圧の積分で決まる

電源投入時の「初期磁束状態」によっては、投入直後の積分が大きくなりやすい

B(t)B(t)B(t) が鉄心の飽和点 BsatB_{\text{sat}}Bsat を超えると、鉄心の透磁率が急低下

結果、励磁インダクタンスが小さくなり、電流が急増(突入電流)

電源の正弦波電圧 V(t)V(t)V(t) を 0V(位相0°)で投入すると、

電圧の積分である磁束 ϕ(t)\phi(t)ϕ(t) が最も大きくなりやすいため、

磁束が飽和に達しやすく、突入電流が最大になります。

逆に、位相90°(電圧最大値)で投入すると

電圧の積分(磁束)は0から始まる

→ 磁束が滑らかに立ち上がる

→ 飽和せず突入電流は最小

③モータ(DC/AC)の場合の突入電流量計算

モータはその種類によって、計算方法が異なります。いずれも起動時にロータが静止しているため突入電流が発生します。

DCモータの場合は以下の計算により、求めることが出来ます。

\(\ I_{inrush}=\frac{Vin}{\ R_{coil}}\)

※Vin:モータに印加するDC電圧

※\(\ R_{coil}:モータの主に回転子の巻き線抵抗。ブラシ間をテスタのΩレンジで測定。\)

AC誘導モータの場合は以下の計算により、求めることが出来ます。また、起動電流としてモータの仕様書に突入電流が記載されている場合もあります。

\(\ I_{inrush}=5~8・\ I_{rated}\)

※\(\ I_{rated}:モータが連続運転できる最大電流、モータの仕様書に記載あり。\)

仕様書に出力電力のみが記載されている場合は出力電力から下記の計算にて定格電流を算出しましょう

三相ACモータの場合:

\(\ I_{rated}=\frac{P}{\sqrt{3}・Vin・pf・η}\)

※P:モータの出力電力

※Vin:モータに印加するAC電圧

※η:効率(通常80~90%程度)

※pf:力率(0.8~0.9程度)

④インバータ・VFDの場合の突入電流量計算

インバータやVFDの回路構成は整流回路(AC→DC)→DCリンクコンデンサ→インバータ回路(DC→AC)となっており、

上記の中のDCリンクコンデンサが電源投入直後は無充電のため、一気に充電しようとし、突入電流が流れる。

突入電流の確認としては1.仕様書で確認か2.実測で確認か3.計算で推測かの3パターンとなります。

パターン1.仕様書で確認する(最優先)

インバータやVFDのカタログやマニュアルには、大抵以下のようなInrush Currentの項目があるのでそのまま参考にしましょう。

Inrush current: 40A at 200V AC (charging complete in 5 ms)パターン2.実測で確認

カタログやマニュアルなどの仕様書に記載がない場合は,実測を行いましょう。計測には以下の機材を使います。

- オシロスコープ(帯域20MHz以上推奨)

- AC対応電流プローブ(最大500A対応など突入ピーク電流を計測できるもの)

計測手順は以下のように行います。

- VFDの電源ライン(1相または3相の片線)に電流プローブを挿入

- 電源投入の瞬間をオシロでトリガー設定(電圧立ち上がり)

- 起動直後 0〜50ms 程度の電流波形を記録

- ピーク値(Apk)と持続時間(ms)を読み取る

パターン3.計算で推測

VFD内部のDCリンク容量が分かる場合、計算である程度の値を推測することが出来ます。計算式としては下記になります。

整流部分が単相ブリッジの場合:

\(\ I_{inrush}=\frac{\sqrt{2}\ V_{AC(RMS)}-2Vf}{\ R_{line}+ESR+\ R_{other}}\)

※\(\ V_{AC()RMS}:入力印加電圧の実効値\)

※Vf:ダイオードの順方向電圧による電圧降下

※ESR:コンデンサの等価直列抵抗

※\(\ R_{line}\):電源からコンデンサまでの直列インピーダンス。主に以下の要素が含まれる。

| 要素 | 代表値(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 電源内部インピーダンス | 数十mΩ〜数百mΩ | 安定化電源やトランスの出力抵抗 |

| ACライン配線抵抗(コードなど) | 数mΩ〜数十mΩ | 電線長、太さによる(AWG依存) |

| プリント基板のパターン抵抗 | 数mΩ | 幅・長さ・銅厚による |

| ACインレット・ヒューズ抵抗 | 数mΩ〜100mΩ | 小型ヒューズは抵抗高め |

※\(\ R_{other}\):コンデンサ直前のその他の抵抗要素。主に以下が含まれる。

| 要素 | 代表値(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 整流ダイオードのオン抵抗 | 数十mΩ〜100mΩ | VFと導通電流から推定可 |

| コンデンサ自体のESR | 数mΩ〜数Ω(容量に依存) | 高耐圧・大容量ほど小さくなる |

| 突入電流制限抵抗(未実装時) | 0Ω | 実装すればここで制限可 |

| スイッチ素子(MOSFETなど) | 数mΩ | Rds(on)に依存 |

⑤スイッチング電源(AC→DC)の場合の突入電流量計算方法

スイッチング電源についても入力整流+DCリンクコンデンサによる初期充電が突入電流の要因となります。

具体的なフローとしては以下のようになります。

1.回路の形式確認

回路型式によって求め方が変わります。種類としては以下になります。

整流+平滑(PFC無し):単相ブリッジ整流→大容量電解コンデンサによる平滑

→コンデンサに突入する電流を近似して計算するだけでOK

Active-PFC(ブーストPFC):入力整流→PFCチョーク・スイッチ→DCリンクコンデンサ

→充電パスやプリチャージ回路(NTCや抵抗+リレー)の有無で実効値が変わる。

2.データシートに突入電流の記載がないかを確認

Inrush current(I_pk, T_{50})として突入電流の記載があればその値を参照する。

3.データシートに記載がなければ突入電流を計算して見積もる

データシートに記載がない場合は下記の計算にて

■単相ブリッジ+DCリンクコンデンサ(PFCなし)の場合

\(\ I_{inrush}=\frac{\sqrt{2}\ V_{AC(RMS)}-2Vf}{\ R_{line}+ESR+\ R_{other}}\)

■三相(6パルス)整流+C(三相機器)

\(\ I_{inrush}=\frac{1.35\ V_{LL(RMS)}}{\ R_{line}+ESR+\ R_{other}}\)

■Active-PFC機

多くのActive-PFC電源は突入電流抑制回路(プリチャージ抵抗やNTC)を内蔵しており、投入時のI_peakは回路仕様に依存するため、回路仕様書でinrush currentを確認すること

※\(\ V_{AC(RMS)}:入力印加電圧の実効値\)

※Vf:ダイオードの順方向電圧による電圧降下

※VLL:三相交流の線間電圧。

※ESR:コンデンサの等価直列抵抗

※\(\ R_{line}\):電源からコンデンサまでの直列インピーダンス。主に以下の要素が含まれる。

| 要素 | 代表値(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 電源内部インピーダンス | 数十mΩ〜数百mΩ | 安定化電源やトランスの出力抵抗 |

| ACライン配線抵抗(コードなど) | 数mΩ〜数十mΩ | 電線長、太さによる(AWG依存) |

| プリント基板のパターン抵抗 | 数mΩ | 幅・長さ・銅厚による |

| ACインレット・ヒューズ抵抗 | 数mΩ〜100mΩ | 小型ヒューズは抵抗高め |

※\(\ R_{other}\):コンデンサ直前のその他の抵抗要素。主に以下が含まれる。

| 要素 | 代表値(目安) | 備考 |

|---|---|---|

| 整流ダイオードのオン抵抗 | 数十mΩ〜100mΩ | VFと導通電流から推定可 |

| コンデンサ自体のESR | 数mΩ〜数Ω(容量に依存) | 高耐圧・大容量ほど小さくなる |

| 突入電流制限抵抗(未実装時) | 0Ω | 実装すればここで制限可 |

| スイッチ素子(MOSFETなど) | 数mΩ | Rds(on)に依存 |

⑥冷陰極管(CCFL)の突入電流量計算

CCFLは商用電源へは直接つながっておらず、降圧インバータ(バラスト)で点灯します。

そのため、突入電流は基本的にインバーター側の電流制限/ソフトスタートにより決まります。

確認方法としては実測による確認をお勧めします。

1.仕様書による確認

対象パネル/インバータの「Ignition(strike)電圧・電流」「ランプ電流(定常)」を採用しましょう。

ストライク直後のランプは一時的に低インピーダンス(負性抵抗特性を含む)になり得ますが、実機では二次側電流はバラストの電流検出抵抗/制御で制限されます。したがって I_peak ≲ バラストの電流制限値 で見積ります。

2.実測による確認

電流プローブ+オシロで“インバータ一次側”を測定します。高圧二次は危険なので避けましょう。

⑦半導体ヒータ(sic/タングステン/グラファイト等)の突入電流量計算

多くの抵抗発熱体は冷態抵抗が低いため、起動直後は突入電流が大きくなってしまいます。

突入電流の求め方としては供給電圧から起動直後の冷態値Rcoldを割ることで電流を求めることが出来ます。

\(\ I_{inrush}=\frac{\ V_{supply}}{\ R_{cold}}\)

※\(\ V_{supply}:供給電圧\)

※\(\ R_{cold}:冷態抵抗値。データシートに記載がなければ下記方法により、算出可能\)

材料毎に定格温度時の抵抗値と冷態抵抗値の比から冷態抵抗値を求めることが出来る。

例)タングステン ≈ 14:1、モリブデン ≈ 20:1、グラファイト ≈ 20:1

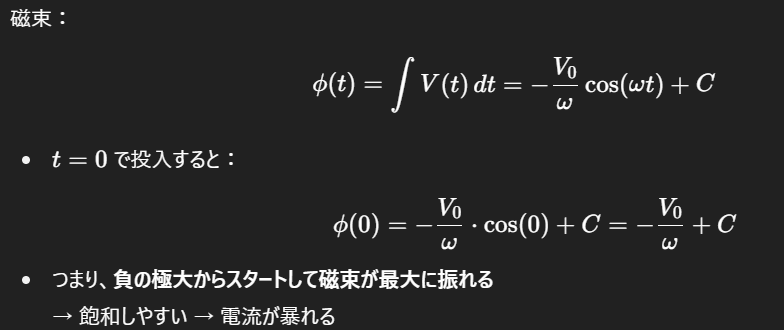

⑧リチウム電池(バッテリー)接続時の突入電流量計算

ここで言う“突入”は主に バッテリを「容量性入力(DCリンクC等)を持つ負荷」へ接続した瞬間、負荷側コンデンサを充電する電流です。

→ RC充電の一次近似で計算でき、**プリチャージ(事前充電)**の設計式がそのまま使えます。

例

- V_batt=100 V、負荷C=2000 µF、I_lim=5 A →

R_pre ≥ 100/5 = 20 Ω、τ=R C=20×2000e−6=0.04 s。

90%到達は t ≈ −τ ln(0.1) ≈ 0.092 s。

抵抗損失初期 P0=100²/20=500 W(短時間)、累積エネルギ ≈ 0.5×0.002×100²=10 J。

→ パルス許容10 J以上、数百W級の短時間耐量を持つ抵抗を選定。 (sensata.com)

STEP2.突入電流制限抵抗(サーミスタ/固定抵抗)の設計

突入電流量の推定が完了したら、突入電流制限用の抵抗の設計を行いましょう。以下の手順で行っていきます。

①現状回路の直列経路インピーダンスを逆算する

突入電流量と印加されている電圧から現状の直列経路インピーダンスを算出しましょう。

➁目標突入電流量を決定する

③突入電流制限抵抗値を算出する

④充電時間定数とバイパス(リレー)遅延を決める

⑤抵抗の定格パルス耐量/エネルギー定格を確認する

⑥抵抗の熱損失による温度上昇を確認する

⑦規格への整合

(補足)トランス/モータの場合

- トランス:位相0°投入で励磁突入最大。目標 IlimI_{\text{lim}}Ilim を決めて同様に RaddR_{\text{add}}Radd を設計し、少し長めの t_bypass を与える(磁束が落ち着くまで)。位相依存や飽和のため仕様/実測優先。IEEENYU Tandon Research

- モータ:DCは I(0)≈V/RcoilI(0)\approx V/R_{\text{coil}}I(0)≈V/Rcoil。AC誘導機は起動 5–7倍が目安。所望の起動電流に合わせて RaddR_{\text{add}}Radd を入れるか、ソフトスタート/インバータを選択。

NTCサーミスタは低温時は高抵抗(突入制限)、加熱後は低抵抗(通常動作)として働く。