本記事ではAWG導線の許容電流の求め方について解説いたします。

許容電流を決める際の要因

AWG導線の許容電流は導体に電流を流すときに導体の温度上昇が許容範囲を超えないためにする制約になります。

主な要因としては以下になります。

①導体材料(銅、アルミニウムなど)

導体材料によって抵抗値が変わるため、温度上昇量も変わり、そのため許容電流量も変化する。

➁絶縁体・被覆の温度許容範囲(例:60 °C, 75 °C, 90 °C, 105 °C 等)

導体がどれくらい温度上昇して良いかによって、許容電流が決まります。

③環境温度

周囲温度が高ければ、導体の冷却性が落ち、許容電流を低めに見なす必要がでてきます。

④導体の配置条件

- 空中露出(放熱性良好)

- 管内、ケーブル束線、埋設など密集していると放熱が妨げられる → 減定が必要

- 相数・電流を流す導体数、隣接導体の熱影響

④連続運転か断続運転か

多くの規格値は「連続運転」を前提としており、突入電流など一時超過は別に許容条件を考える必要があります。

⑥導体長さ・電圧降下条件

長距離配線だと電圧降下を抑えるために太くする、という制約も入ってきます。

許容電流表

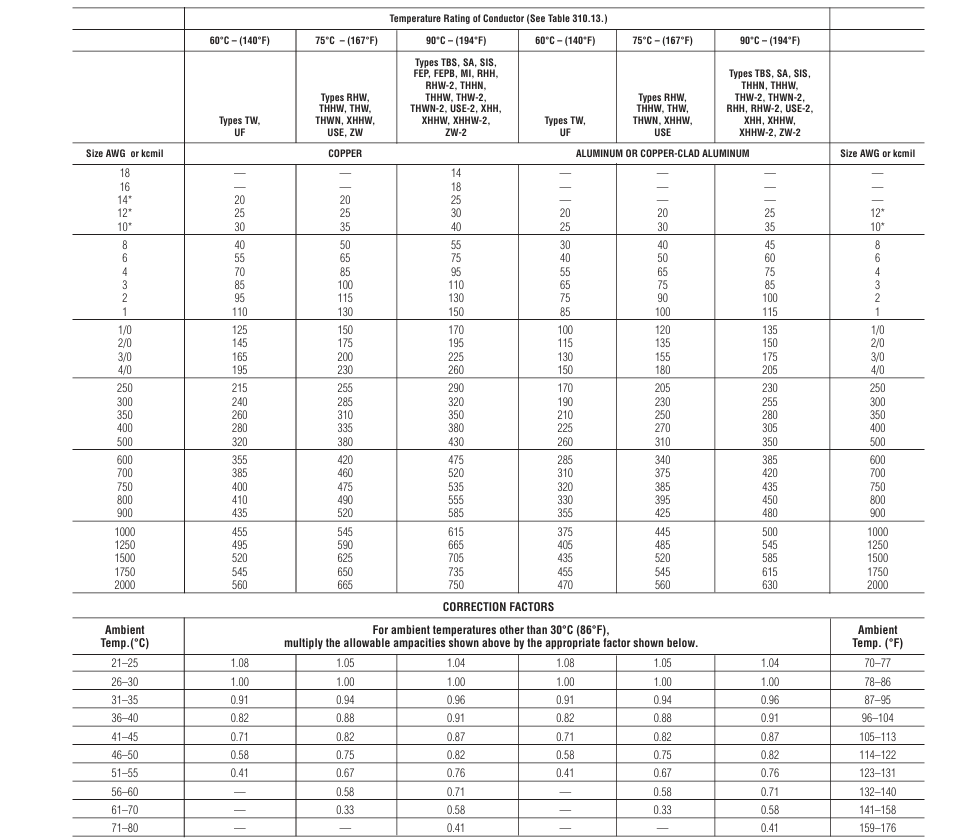

米国で最も参照されるのが National Electrical Code (NEC) における許容電流表(たとえば、NEC Table 310.16 → 旧 Table 310.15(B)(16))です。

NEC Table 310.16

この表は、30 °C(86 °F)環境温度、かつ導体がレースウェイ、ケーブル、あるいは地中に敷設され、かつ3本以下の電流導体であるという前提での「絶縁導体の許容電流(絶縁温度クラス別:60度/75度/90度)」を示しています。

※NEC には「小導体(small conductor)ルール」もあって、例として 14 AWG 銅は最大 15 A、12 AWG 銅は最大 20 A、10 AWG 銅は最大 30 A までの過電流保護(ブレーカー・ヒューズなど)を超えてはいけない、という制限もあります

上記表から読みとった銅導体絶縁75℃定格時のAWGごとの許容電流の一例です。これらに周囲温度係数や心線数による係数をかけて許容電流を求めましょう。

算出式は許容電流=(表310.16の基準アンペア)×(周囲温度補正係数)×(束線調整係数)

※周囲温度補正係数はNEC 2023の表310.15(B)(1)(1)、束線調整係数は表310.15(C)(1)を使用しています。

※周囲温度補正係数30 ℃=1.00/1.00/1.00 40 ℃=0.82/0.88/0.91 50 ℃=0.58/0.75/0.82(左から60/75/90 ℃絶縁)

※束線調整(表310.15(C)(1)):CCC=1–3:1.00、CCC=4–6:0.80、CCC=7–9:0.70

| AWG | 周囲温度 | CCC=3 | CCC=6 | CCC=9 |

|---|---|---|---|---|

| 14 AWG(基準=20A) | 30 °C | 20.0 | 16.0 | 14.0 |

| 40 °C | 17.6 | 14.1 | 12.3 | |

| 50 °C | 15.0 | 12.0 | 10.5 | |

| 12 AWG(基準=25A) | 30 °C | 25.0 | 20.0 | 17.5 |

| 40 °C | 22.0 | 17.6 | 15.4 | |

| 50 °C | 18.8 | 15.0 | 13.1 | |

| 10 AWG(基準=35A) | 30 °C | 35.0 | 28.0 | 24.5 |

| 40 °C | 30.8 | 24.6 | 21.6 | |

| 50 °C | 26.2 | 21.0 | 18.4 |

ざっくりとした許容電流を確認したい場合の許容電流表

ざっくりとでいいので許容電流を確認したい場合は下記の記事なども参考にしましょう。