回路の動作

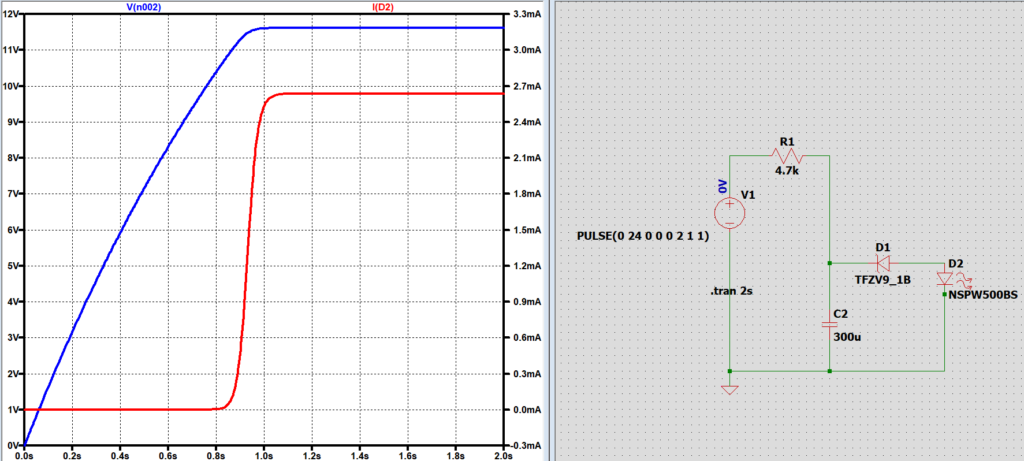

この回路はR1とC2による時定数回路により、過渡的にツェナーダイオードに掛かる電圧を上昇させていき、

ツェナー降伏電圧を超えた時にトランジスタに電流が流れることにより、LEDを点灯させる遅延回路である。

設計手順

①点灯させるLEDを確認する。

点灯させたいLEDを選定する。選定方法は以下になる。

1.実装方法

面実装で埋め込んで照らしたいのか、リード線で突出させて光らせたいのかでチップタイプかリードタイプなのかを決める。

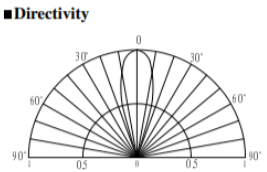

2.用途(光が見える角度で決める)

横からも見える方がいいのか、まっすぐだけ見えればいいのかで決める。データシートに見る角度と光の強さを図示したものがある。

3.色

次に何色を発光させたいのかでさらに選定する。

照らすためのLEDの場合はしっかり考える必要があるが、

それ以外の用途の場合は色はあまり考えず、コストなどを重視する。

4.明るさ

どのくらいの明るさのLEDが欲しいかでさらに選定する。

照らすためのLEDの場合はしっかり考える必要があるが、

それ以外の用途の場合は色はあまり考えず、コストなどを重視する。

データシート内にカンデラ(cd)もしくはルーメン(lm)で書いている。

※ルーメン:実際に光が目に入った時の面積単位の明るさ

※カンデラ:光源の明るさ

➁LEDに流す電流値、電源電圧、点灯までの時間を決める

回路を作成するにあたって、目的となる条件や既に決まっている条件を確認する。具体的には以下になる。

1.LEDに流す電流値を決める。

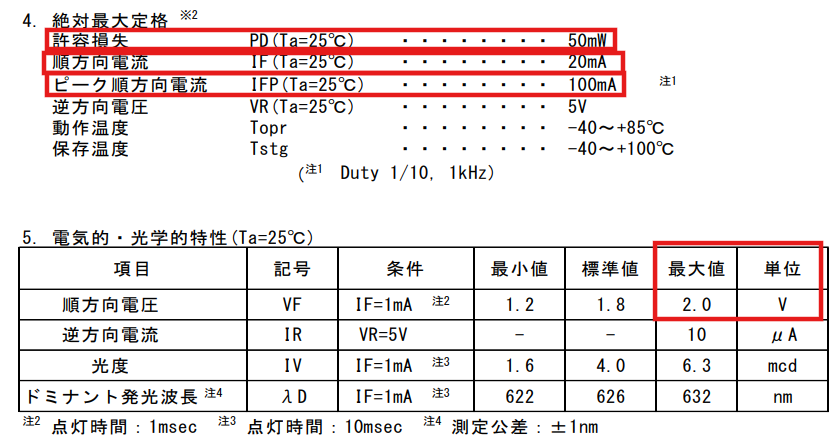

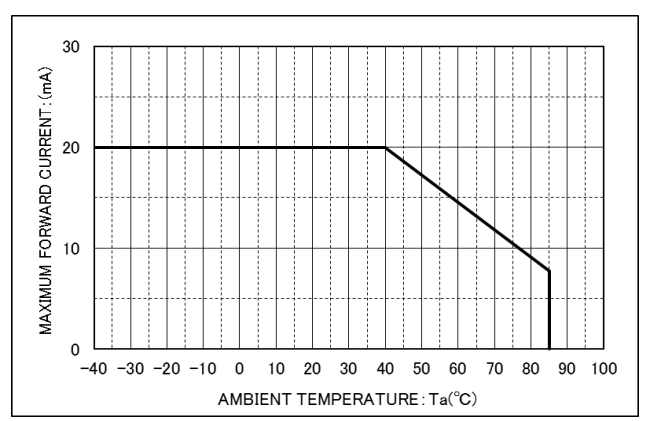

LEDに流す電流値IFはLEDの許容損失PDと順方向電圧VFから算出する。

また、パルスにより、LEDを点灯させる場合はピーク順方向電流値をオーバーしないようにする。

順方向電流\(\ I_D=\frac{\ P_D}{V_F}×安全率\)

※安全率:使用温度の変化による定格値の悪化を見越したディレーティング値

または、データシート内に使用温度毎の順方向電流の定格値が特性グラフとしてあるのでそこから判断する。

2.電源電圧を確認する

回路を接続する元になる、商用電源もしくは、回路の電圧を確認する。

3.LEDを何秒後に点灯させたいかを決める

何秒後にLEDを点灯させたいかを決める

③RC時定数回路とZDを組み合わせて数秒後にLEDに電流が流れる回路を作成する。

数秒後にLEDを点灯させるため、RC直列回路を接続することで電圧が過渡的に上昇していき、

ZDとLEDを並列に接続することで、ZDの降伏電圧を超えた時にLEDに電流が流れる。

各定数の選定方法は以下のように計算する。

①ZDの選定方法

まず、ZDの降伏電圧を決める。基本的に降伏電圧はどれくらいの電圧値に安定させたいかによって決める。

今回は数秒後にLEDを点灯したいだけのため、

降伏電流の変化を急にするために電源電圧と降伏電圧にある程度差があるように降伏電圧を決める。

(電源電圧と降伏電圧の差が小さいほど降伏電流の変化が緩やかになってしまうため。)

降伏電圧が決まったら、ZDの定格容量を超えていないかについて考える。定格容量はZDのデータシートで確認する。

ZDに流れる電流量=LED流す電流量のため、ZDで消費する電力量は

ZDで消費する電力=VF×IF

※VF=ZDの降伏電圧

※IF=ZDに流れる(LEDに流す)電流量

➁RC時定数回路の選定方法

この回路の場合はLEDに流す電流量を調整するために抵抗Rの値を先に決める。

ZDが降伏電圧になり、LED側の回路が導通した際に電流はほぼ全てLEDに流れるため抵抗値は以下のように求める。

R=\(\frac{電源電圧E}{LEDに流したい電流量IF}\)

抵抗Rの値が決まったのでコンデンサCの値を決める。上記にてLEDが点灯するまでの時間は決めているため、

時定数の式により、コンデンサCの値は以下のように求める。

C=\(\frac{t}{R×(-ln(1-\frac{Vc}{E}))}\)

※Vc:ツエナー降伏電圧が発生するコンデンサに掛かる電圧

※t:電源をONしてからLEDが点灯するまでの時間

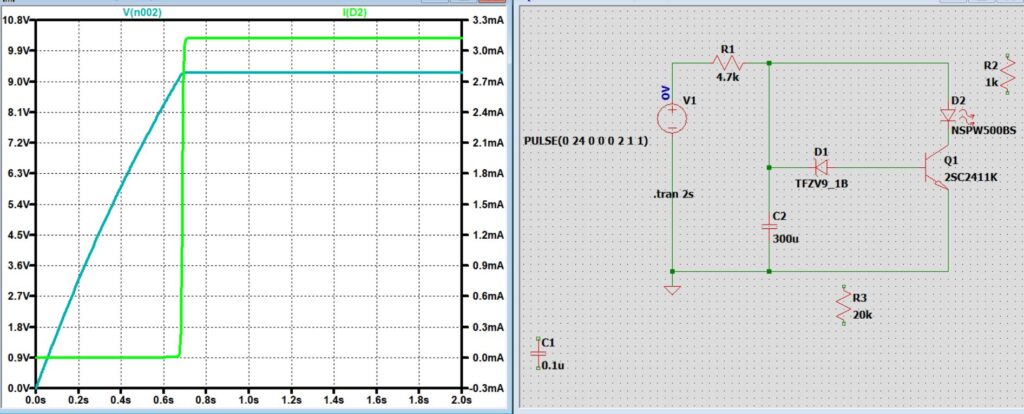

④ ③の回路にトランジスタを加えてLEDに流れる電流を増幅させた回路を作成する

上記の回路だとLEDを十分に光らせるための電流量になっていないため、

トランジスタを用いて電流量を増幅させる回路を追加する。

上記回路だと降伏電圧9.1Vを超えた時にトランジスタのベースに電流が流れてトランジスタがONになる。

そうすると、トランジスタとLEDに対し、コンデンサは並列となっているため、それぞれに掛かる電圧は同じとなる。トランジスタのVCEとLEDのVFの電圧降下の合計(約3Vくらいとする)とコンデンサCの電圧が等しくなるため、

コンデンサCもとい、ツェナーダイオードに掛かる電圧は3Vに近くなっていく。

これにより、ツェナー降伏電圧を下回ってしまい、トランジスタのベースに電流が流れなくなるので、

トランジスタはOFFとなり、LEDに電流が流れなくなり、そうすると再びコンデンサCの電圧が上昇していくため、

ツェナー降伏電圧を超えてトランジスタのベースに電流が流れ、トランジスタがONし、LEDに電流が流れる。

これを繰り返してしまい、不安定な回路となってしまう。

このように、ON、OFFをつかさどる箇所と出力を繋げると帰還回路(フィードバック回路)となり、

一定の電圧になるようにON,OFFを繰り返してしまう回路となる。

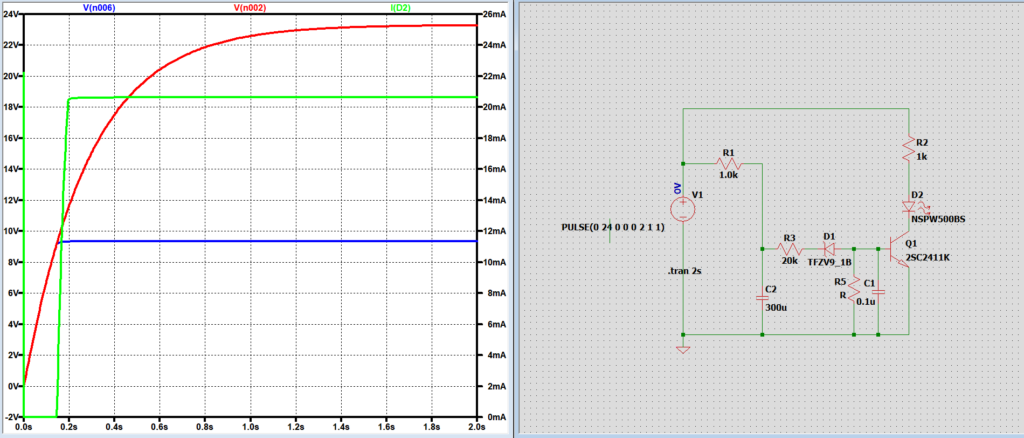

⑤ トランジスタのコレクタ側とベースがつながらないようにする(帰還回路を無くす)

④の回路のフィードバックをなくすため、トランジスタの出力(コレクタ側)とベース側が繋がらないように

回路を接続し直した。その際コレクタ側の閉回路がトランジスタとLEDのみだと、

トランジスタON時に短絡してしまい、大量の電流が流れ素子を破壊してしまう。

そのため、コレクタ電流を制限するための電流制限抵抗を取り付ける。

これにより、コレクタに流れる電流制限抵抗Rcは以下の式で求めることが出来る。

Rc=\(\frac{\ V_F+\ V_{CE}}{流したいコレクタ電流Ic}\)

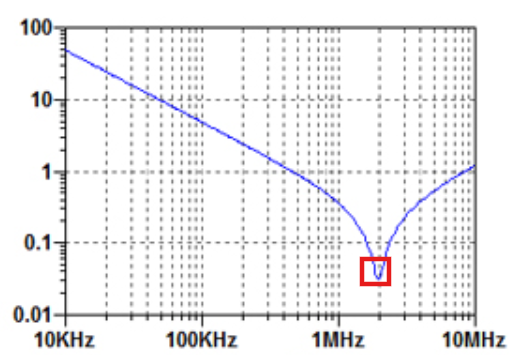

⑥ノイズ対策用の抵抗とコンデンサをつける

①ノイズ対策用コンデンサの選定方法

電源をONにしたときのスイッチング電流(ノイズ)により、トランジスタがONになるのを防ぐため、

トランジスタのベースの手前にコンデンサをGNDにつなげる。これにより、スイッチング電流(ノイズ)の周波数帯で

コンデンサのインピーダンスが低くなり、GNDへと電流を逃がすことでトランジスタのベースへの電流の侵入を防ぐ。

その際、コンデンサの選定方法はスイッチング電流(ノイズ)の周波数帯でインピーダンスが低くなるものを選ぶこと。

この際、コンデンサの静電容量が大きすぎるとベース電流の制限抵抗とで時定数回路が発生し、

ツェナーダイオードに掛かる電圧がゆっくり上がってしまうため、なるべく静電容量は小さくして

時定数を小さくする必要がある。

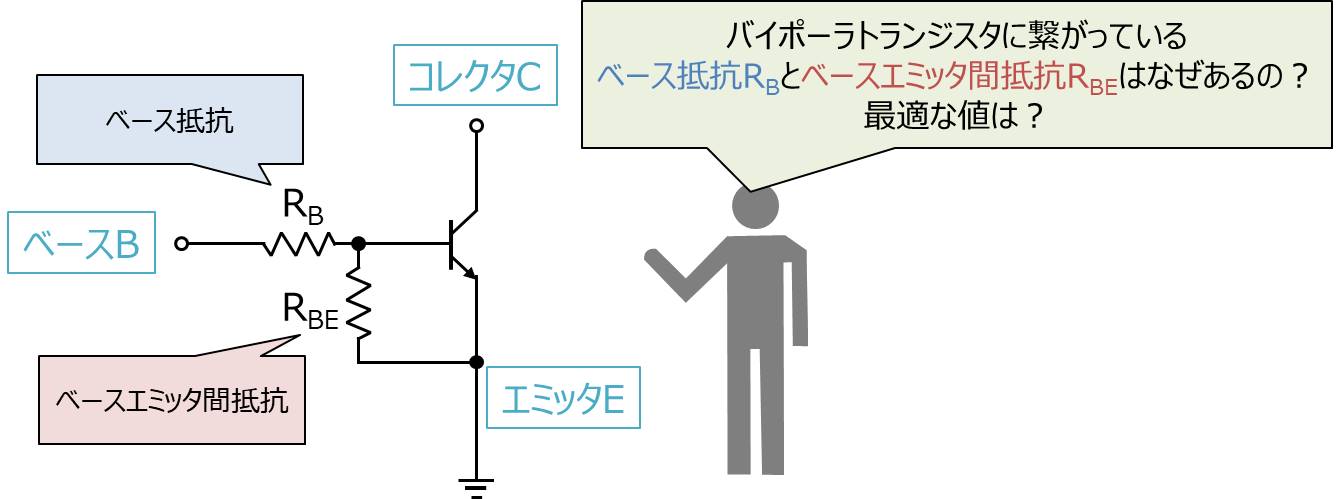

➁ベース・エミッタ間抵抗の選定方法